自己改革の挑戦

農業分野

農業者の所得増大

全国梨選手権「最高金賞」受賞

日本野菜ソムリエ協会が開いた第1回全国梨選手権において、下妻市果樹組合連合会が出品した『恵水梨』が、最も評価の高い最高金賞を受賞し、「下妻の梨」の認知度向上に繋げました。今回初めて開かれた選手権では、全国各地の梨の産地から応募があり、野菜ソムリエが、商品名や産地、生産者情報などをすべて伏せたうえで試食・審査を行ない、食感や香り、味などを点数化して決定しました。

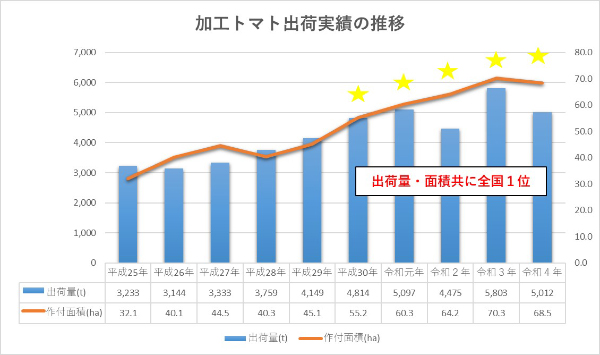

ジュース用加工トマト 出荷量日本一

消費者の健康志向が高まる中、当JAでは、カゴメ(株)との契約栽培によるジュース用加工トマトの生産拡大に取り組んでいます。平成19年度に18名の生産者で栽培を開始し、令和4年度は部会員90名に拡大、カゴメ(株)が使用する国内産トマトの3割を占める大産地となりました。

| 面積 | 収量 | 生産者 | |

|---|---|---|---|

| H19年 | 5.3ha | 342t | 18名 |

| R4年 | 68.5ha | 5,012t | 90名 |

サツマイモ栽培を本格化

近年需要が増しているサツマイモに着目し、昨年度から試験栽培を行ないながら管内の土壌条件に合った栽培体系の確立を目指してきました。生産者の関心も高く、令和4年度は18名の生産者(7ha)が本格的に栽培を始めました。JAでは関係機関と連携しながら、さらなる栽培の品質向上、普及拡大を目指していきます。

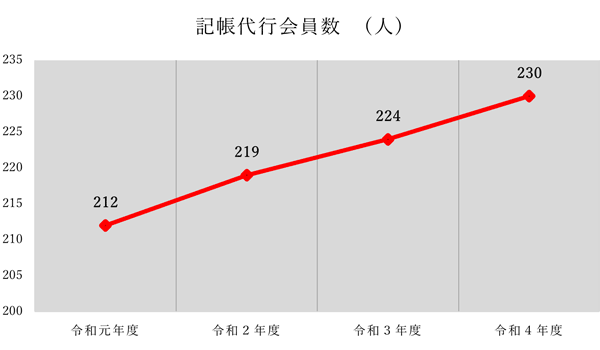

農業経営管理支援の強化

会員の決算書・確定申告書・消費税申告書など、年間を通して申告に関わる一連の事務を支援。会員の税務にかかる事務負担の軽減に寄与するとともに、蓄積されたデータを会員の経営分析に活用し、農業者の所得増大に向けた支援を行なっています。

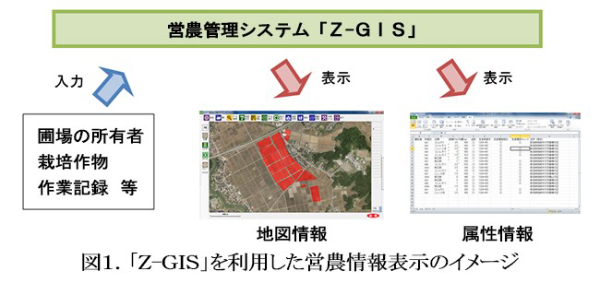

スマート農業技術の導入

農業者の労力軽減のため、自動運転トラクターや農薬散布を効率的に行う農作業用ドローン、クラウド型営農管理システム(Z-GIS)などの情報通信技術(ICT)を活用したスマート農業を推進することにより、農作業における省力・軽労化を促進し、新規就農者の確保や栽培技術力の継承、生産規模の拡大等を支援しています。

土壌診断に基づく適正施肥、生産トータルコスト低減

昨今の肥料高騰を受けて、営農経済渉外担当者(TAC)を中心に土壌診断の推奨強化を図っています。診断結果を施肥設計や肥培管理に生かし、農作物の品質向上や収量安定を目指します。また、病虫害のリスクを下げ、気候変動にも強い生育を実現するほか、過剰施肥を避けてコスト削減に繋げています。

積極的な農産物PR活動

当JAでは農産物の販売促進のため、販促イベントやフェアなどのトップセールスの他、コロナ禍により様々な販売促進活動の自粛が続いたため、SNS(YouTube・Instagram)を活用した産地PRや、オンラインショップ「ひかりマルシェ」をオープンさせ、新たな生活様式に対応したPR・販売環境を構築し、農業者の所得増大に貢献できるよう取り組みます。

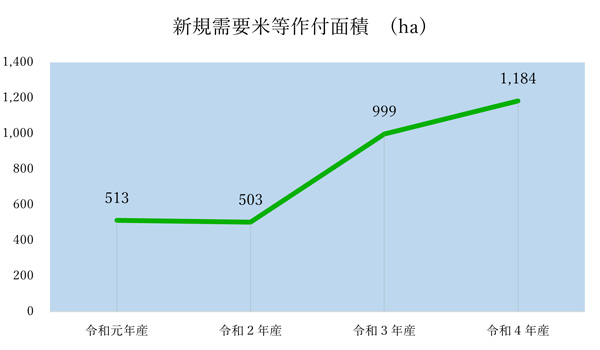

新規需要米の作付推奨

国内における主食用米の需要が減少する中、反収確保による所得の安定化、さらには農業者の所得増大に向け、転換利点を説明しながら主食用米から飼料用米等の新規需要米への作付転換をすすめる取り組みを行っています。

加工カボチャの契約栽培 新たな取り組み導入へ

コロナ禍以降、青果物販売が厳しい中で、特に葉物野菜の全般的な価格下落が顕著となっており、レタス・白菜の後作として、新たに加工カボチャの契約栽培を導入する取り組みを開始しました。出荷は鉄コンテナで行い、風乾や玉磨き、箱詰め作業も不要になるため、資材費が抑えられ、生産者の所得向上に繋がります。

営農関連施設の整備

令和2年3月、青果物の集出荷体制を強化することなどを目的に真空冷却装置及び強風通風予冷庫、保冷庫を備えた3,060平方メートルの予冷施設を八千代野菜集出荷施設に増設しました。この設備により青果物の品質を消費者まで保持するコールドチェーン体制が拡充され、農業者の所得増大に向けた販売力強化に繋げることができました。

地域と暮らし

持続可能で安心して暮らせる

豊かな地域社会の確立

各支店における「ふれあいイベント」

JAのファンづくりと地域活性化を目的に、各支店を中心に季節や地域に合わせた「ふれあいイベント」を実施しました。ふれあいイベントは、JAの事業内容と協同組合への理解を深めてもらうため、年齢を問わず、管内の住民を対象としており、初めてJAを訪ねた参加者も多く、JAに足を運ぶきっかけづくりにもなっています。

児童に向けての食農教育

小学校と連携した食農教育活動の一環として、農業の楽しさや苦労、食の大切さを学んでもらおうと、田植え体験や農業関連施設見学の受入れ等を行なっています。この取り組みは持続可能な開発目標(SDGs)にある「質の高い教育をみんなに」や「より住み続けられるまちづくり」にも繋がっています。

交通安全帽子と傘の配布

児童の交通安全対策として、毎年、管内小学校の新1年生に黄色い交通安全帽子を無償で配布しています。この活動は、JA共済連が主体となり行っているもので、47年目を迎えます。黄色い帽子を着用することで児童が安全に登校できることを祈願しております。令和5年からは、交通安全傘の配布も始めました。

女性部によるSDGs啓発活動

JA女性部では「食べられるのに捨てられる食品(出荷の際に味や鮮度に問題はないが、形状などの理由で規格外とされ廃棄されるトマト)」に着目し、規格外トマトを使ったミートソース作り講習会を開催。食品ロス削減へ、持続可能な開発目標(SDGs)の1つである「つくる責任つかう責任」の啓発活動を行ないました。

女性組織活動の活躍促進

各地区の女性部を中心に料理や手芸などの趣味、健康の維持向上のためのレクリエーションの他、地産地消にかかわる活動など、多岐に渡る活動を展開しました。今後も女性部活動の素晴らしさを発信し、女性部活動を参加から参画に活動を広げ、地域活性化や女性目線での事業提案を目指していきます。

ウクライナ避難民の方々に地元農産物を寄贈

ロシアの軍事侵攻によりウクライナから日本に避難された方々に対して、地元農産物(精米や旬の果実)を贈りました。一日でも早く平和が戻ることを願いながら、JAでは今後も避難民の人たちの心に寄り添った支援を継続していきます。

事故なし(梨)キャンペーンで安全運転呼びかける

秋の交通安全運動に「事故なし(梨)キャンペーン」と称して、交通安全の啓発活動を行いました。下妻産の新高梨200セットを用意し、警察の協力を得て、職員らが通勤中のドライバーに、交通安全の啓発チラシと一緒に旬の梨を信号待ちのドライバーに手渡ししながら安全運転を呼び掛けました。

ベジチェックで野菜不足解消のサポート!

センサーに手のひらを当てるだけで皮膚のカルテノイド量を測定し、野菜摂取の充足度を測定することができる機器「ベジチェック」を直売所に導入しました。消費者の食生活改善や野菜摂取への意識付けを通じて、健康増進のサポートが期待でき、野菜不足の解消及び青果物消費拡大の相乗効果を図っていきます。

カルテノイド・・・緑黄色野菜に豊富に含まれるリコピンやβ-カロテン等の色素成分で、健康維持に良い影響を与えることが報告されています。

「働く場所」「住む場所」を基点とした協同活動の継続

地域貢献活動の一環として、毎月、第1月曜日に事務所周辺の清掃活動のほか、交通事故の未然防止やごみの不法投棄未然防止、景観の保全のため、地域の雑草等により見通しが悪い道路際や農道の十字路などの除草作業を実施しています。

組織

農業、地域・くらしを支える

組織・事業基盤強化

組合員への利益還元の継続実施

組合員への利益還元の取り組みとして、これまでの出資された金額に応じて支払う出資配当及び肥料・農薬予約供給高に対する事業分量配当に加え、新たに令和2年度剰余金処分より青果物販売高に対する事業分量配当を実施しております。

| 配当金 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |

|---|---|---|---|---|

| 出資配当金 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |

| 事業分量配当金 (肥料・農薬) |

0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |

| 事業分量配当金 (青果物) |

- | 0.2% | 0.2% | 0.2% |

「組合員との対話活動」の継続・強化

年2回の支店別総代会や、組合員全戸訪問活動(ふれあい訪問活動)を通じて、自己改革の取組成果等を伝え、組合員により一層寄り添った活動と対話運動に取り組みました。聞き取った意見・要望を集約し運営面に反映させ、「地域の農業とくらしになくてはならないJA」を目指します。

職員教育体系に基づく計画的リーダーの育成

将来のJAを担う中核的人材及び組織改革を具体的に実践できるリーダーの育成を目的に、選抜された職員がJA茨城県中央会による「コア人材育成研修会」や県西地区4JA合同による「中核人材研修会」にそれぞれ参加し、他のJA職員と意見交換をしながら職場の課題解決方法や事業戦略などを学んでいます。

園芸・米穀事業改革プロジェクトの設置

各地区青果物集出荷施設の老朽化問題を含め、拠点の整備・検討、有利販売に向けた一元販売体制の構築、米麦関連施設の収支構造の見直しなど、10年先を見据えた具体策を検討する「園芸事業改革プロジェクト」・「米穀事業改革プロジェクト」をそれぞれ立ち上げました。